事件与通告

海斗深渊生物适应机制研究取得进展

——狮子鱼能在深海超高压环境下生存

2019-4-16

中国科学院水生生物研究所和深海科学与技术研究所与西北工业大学联合攻关, 对生活在马里亚纳海沟7000米以下的狮子鱼开展了多方面的深入研究, 在分类学上厘清了其系统地位,首次在形态上发现了适应深渊的变化,在多组学大数据分析的基础上揭示了深渊适应的遗传基础。该研究结果于2019年4月16日在线发表于英国自然杂志子刊Nature Ecology & Evolution上(《自然-生态与进化》),题为“Morphology and genome of a snailfish from the Mariana Trench provide insights into deep-sea adaptation”。

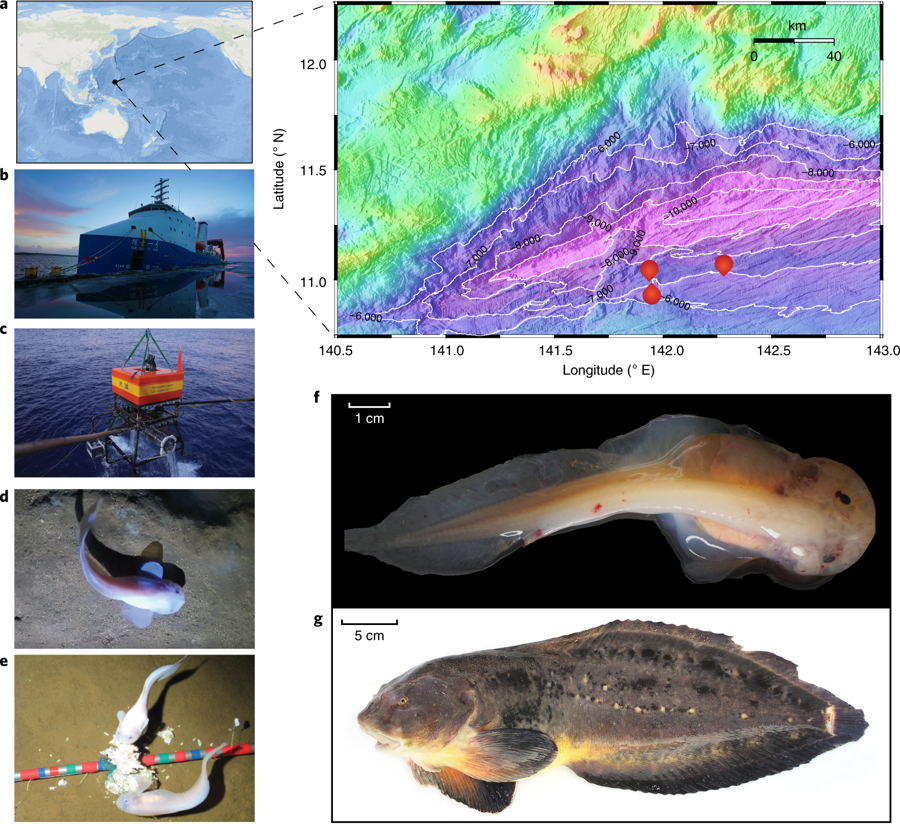

深海环境的探索难度极大,近年来我国的深海探索技术取得了长足的突破。6000米以下的深海被称作海斗深渊。深海作为地球表面最后未被人类大规模进入或认知的空间,约占地球表面积的65%,蕴藏着人类社会未来发展所需的各种战略资源和能源。深海环境具有高压、温差巨大、终年无光、化学环境独特等特殊极端条件,是常规生命形式的禁区。其中最大的挑战在于极高的静力压,深度每下降十米,就增加一个大气压,在海洋最深处,可以达到一千多个大气压,相当于每一平方厘米约承受1000千克的压力。尽管环境如此恶劣,六千米以下依然发现了不少海洋生物。本研究涉及的深海狮子鱼样本于2016年底和2017年初由我国深渊科学考察船“探索一号”通过“天涯”和“海角”号深渊着陆器获得。研究认为,由于没有阳光的照射,超深渊狮子鱼通体透明;为适应高压环境,其骨骼变得非常薄且具有弯曲能力,头骨不完全,肌肉组织也具有很强的柔韧性;基因组中与色素、视觉相关的基因发生了大量丢失,其中一个与骨骼钙化的关键基因也发生了假基因化;在细胞和蛋白层面,多个与细胞膜稳定和蛋白结构稳定的基因发生了特异突变,这些遗传变异可能共同造成了这一物种的奇特表型和对超深渊极端环境的适应能力。

马里亚纳海沟采集的超深渊狮子鱼及日本海采集的狮子鱼形态特征(g由Takuya Morihisa提供,摄于2003年)

马里亚纳海沟采集的超深渊狮子鱼及日本海采集的狮子鱼形态特征(g由Takuya Morihisa提供,摄于2003年)

超深渊狮子鱼骨bglap基因提前终止导致颅骨发育不全

超深渊狮子鱼骨bglap基因提前终止导致颅骨发育不全

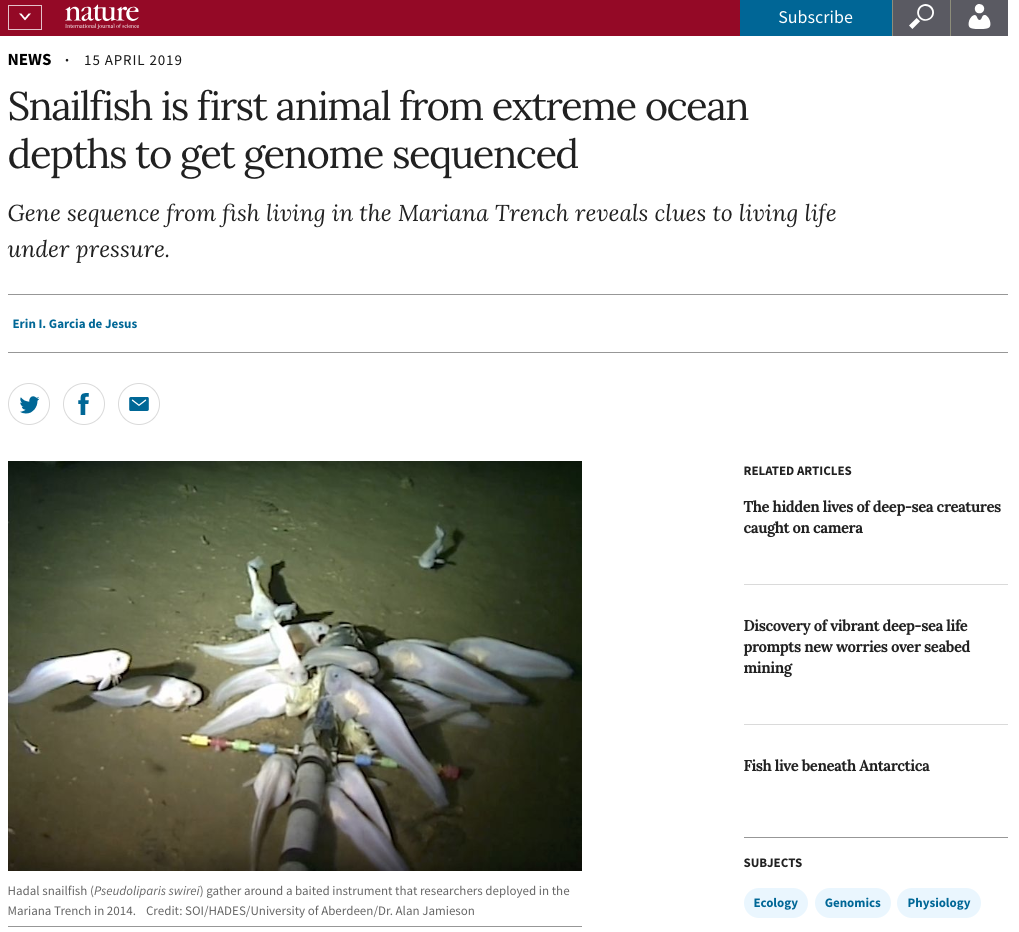

Nature杂志以“Snailfish from the Mariana Trench reveal clues about living life under pressure”为题对文章进行了评述,认为该工作是“Scientists produce the first gene sequence from an animal living in the deepest stretches of the ocean.”

评述链接:https://www.nature.com/articles/d41586-019-01158-x

National Geographic 以“How the world’s deepest fish survives bone-crushing pressure”为题,对文章进行评述“Unique anatomical structures, proteins, and cell membranes allows them to withstand crushing pressure and darkness.”

朝闻天下2019年4月16日对该研究进行报道:

新闻链接:http://m.news.cctv.com/2019/04/16/ARTI3jw9UEsZ1vDvuJjGnZv8190416.shtml

该研究得到了中科院先导B专项、国家自然科学基金、西北工业大学启动基金、陕西省千人计划等项目的资助,以及西北工业大学青岛研究院、兰州大学、中国科学院深海科学与工程研究所、水生生物研究所、昆明动物所、动物进化与遗传前沿交叉卓越创新中心等单位的支持。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41559-019-0864-8

视频:马里亚纳海沟捕获超深渊狮子鱼

中国科学院战略性先导科技专项(B类)

中国科学院战略性先导科技专项(B类)